遺族年金とは、一家の働き手や年金を受け取っている方が亡くなられた時にご家族に給付される年金です。遺族年金として解説されているサイトの多くは、小さな子供がいる中で一家の働き手がなくなるというケースでの説明となっていますが、実際は、平均寿命は男性も女性も80歳を超えていますので、65歳以降、つまり自分自身の年金の受給が始まったあとに亡くなるケースが多くなります。そこで、ここでは65歳以降の遺族年金について解説をします。

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、遺族基礎年金は子がいることが前提の年金となっていますので、ここでは遺族厚生年金について説明します。

留意:

ここで子とは、18歳未満、又は20歳未満で障害の状態にある子を言いますので、65歳以上の方で、18歳未満の子供がおられる方は少ないことから、遺族厚生年金を対象としています。

また、一般的な平均寿命では女性の方が長寿ということで、妻が遺族厚生年金を受け取るというケースで解説します。

厚生年金保険の被保険者(在職中)又は被保険者であった方(元会社員で現在は辞めている)が以下のいずれかの要件にあてはまる場合に、ご家族が受け取ることができます。

- 厚生年金保険の被保険者(在職中)である間に死亡したとき。

- 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき。

- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が、死亡したとき。

- 老齢厚生年金の受給権者であった方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)が死亡したとき。

- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき。

※1、2については保険料納付要件を満たしている方に限ります。

今回のケースにあてはまるのが、4となります。

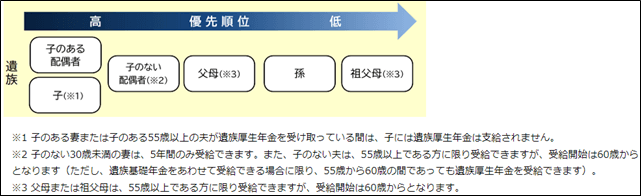

遺族厚生年金を受けることができる人は、死亡当時亡くなった方によって生計を維持されていた方が対象で、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。

[生計を維持とは]

「生計を維持されていた」とは、次の1と2を満たす場合です。

- 死亡当時、亡くなった方と生計を同じくしていた。

例:住民票上、同一住所・同一世帯であった、単身赴任などで住民票住所は異なるが、仕送りを受けていたetc - 死亡当時、請求者の年収が850万円未満である。

[子・孫とは]

18歳になった年度の3月31日までの間にある子・孫又は、20歳未満で障害の状態にある子・孫(国民年金法施行令別表に定める障害等級1級・2級)但し、婚姻していない子・孫に限ります。

留意:

18歳未満とは、正確には18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子となります。分かりやすく言えば、高校3年生の年度末となります。つまり、子どもがいるとしても、その子供が19歳や20歳となれば、年金の中では子としてはカウントしないということです。

年金請求書の取得と記入

遺族年金を受け取るためには、年金請求書を記入して、年金事務所へ提出することが必要です。

年金請求書の取得

年金請求書は、「日本年金機構」のホームページからダウンロードするか?年金事務所でもらうことができます。

PCからダウンロード

日本年金機構のサイトからダウンロードします。

近くの年金事務所でもらう。

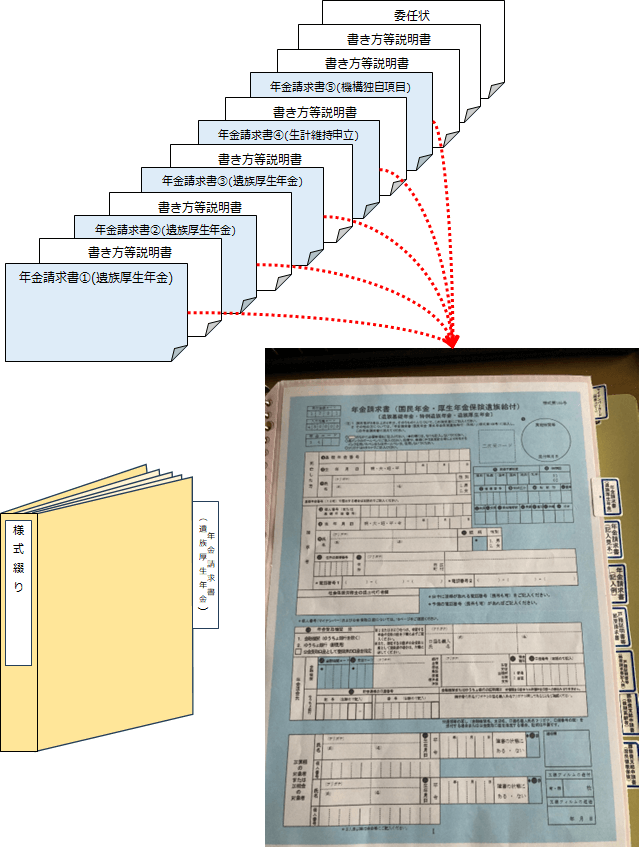

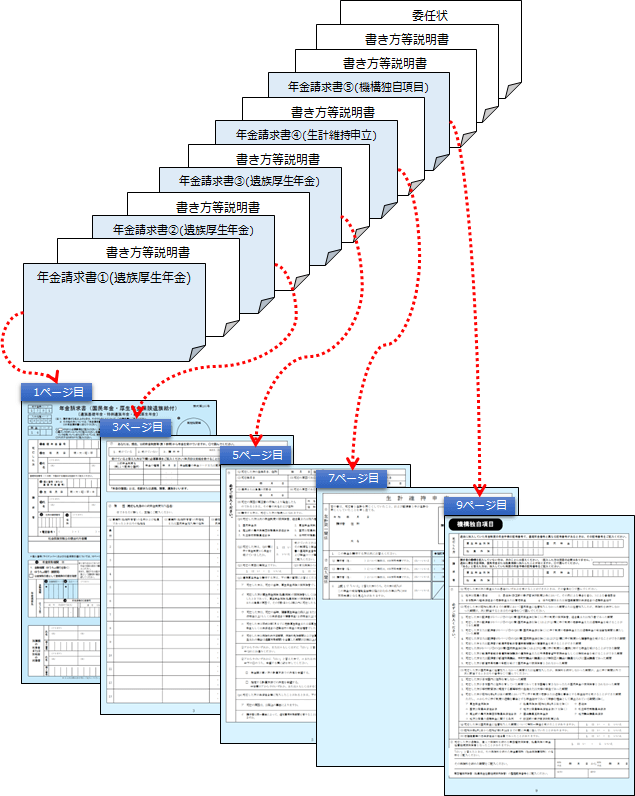

年金請求書用紙の保管

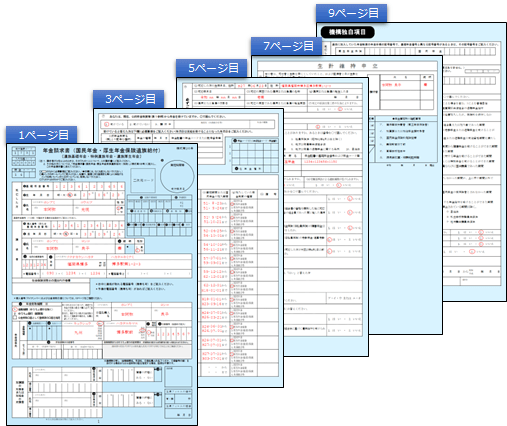

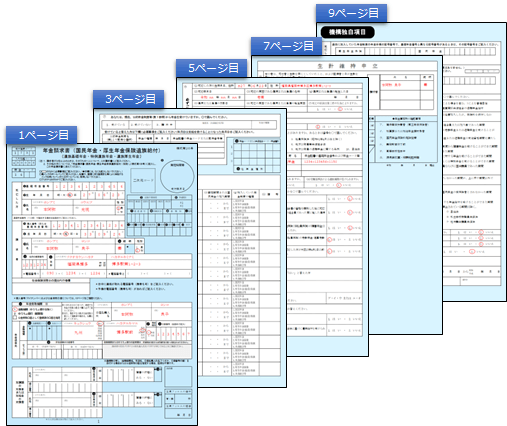

年金請求書用紙は、1,3,5,7,9ページをそれぞれ2枚ずつPCからダウンロードして保管して、利用します。

年金請求書の記入

「日本年金機構」のホームページからダウンロードした年金請求書は、12ページからなり、1から9ページまでを提出します。(委任をしない場合)

年金請求書(遺族厚生年金)の提出

郵送で提出する場合

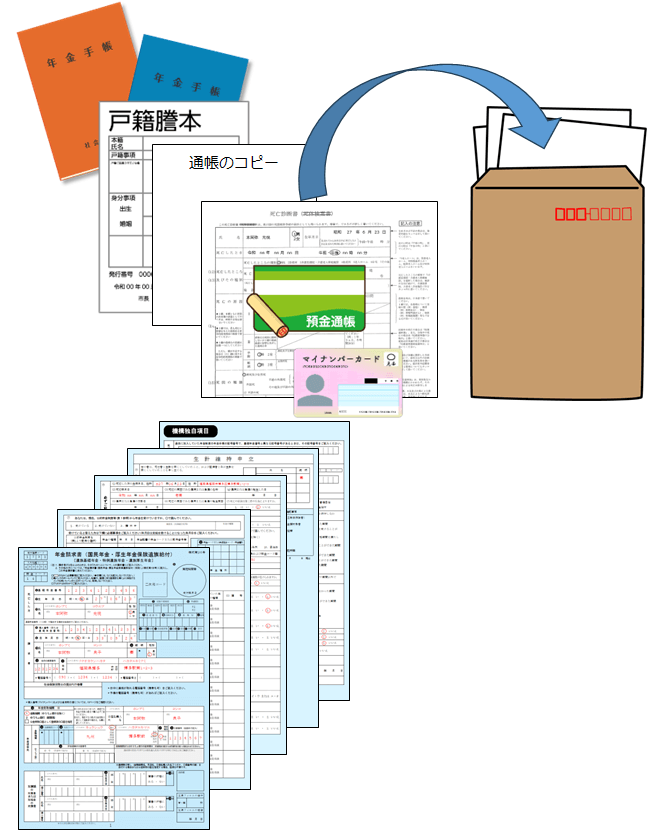

提出書類

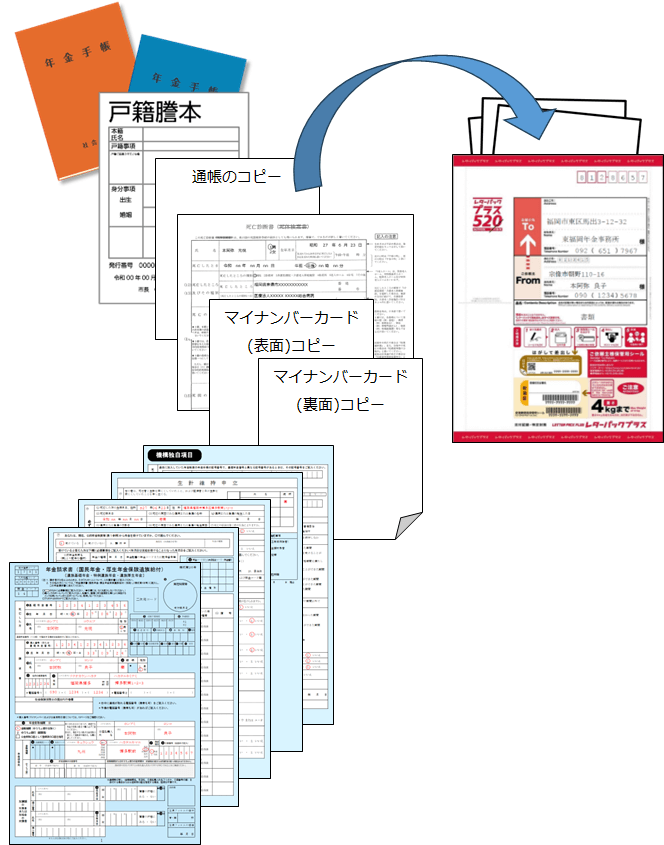

「年金請求書(遺族厚生年金)」と「添付書類」を封筒に入れて郵送します。

年金請求書(遺族厚生年金)

「日本年金機構」からダウンロードした場合は、両面印刷ではないので委任状を除くと1~9ページまでを提出します。

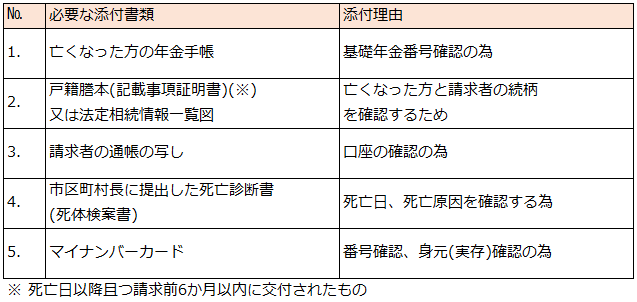

添付書類

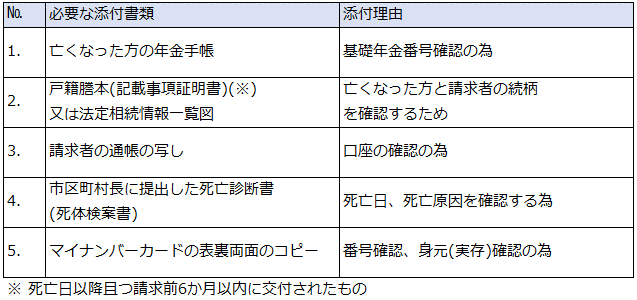

マイナンバーカードの個人番号を記載した場合は、以下の添付書類となります。

留意:

マイナンバーを年金請求書に記載しなかった場合は、請求者の世帯全員の住民票、請求者の所得証明書または課税(非課税)証明書等が必要となります。

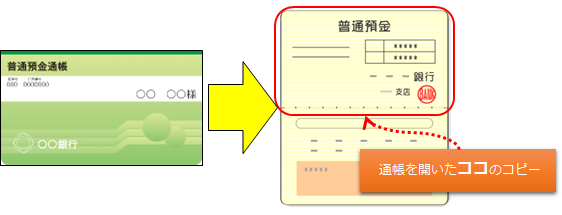

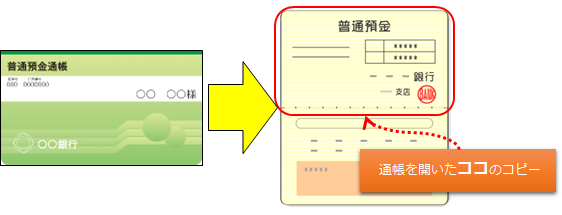

[通帳のコピーの仕方]

「3.請求者の通帳の写し」とは、通帳の下記の箇所をコピーしたものです。

封筒に入れるもの

窓口で提出する場合

提出書類

「年金請求書(遺族厚生年金)」と「添付書類」を封筒に入れて窓口に持参します。

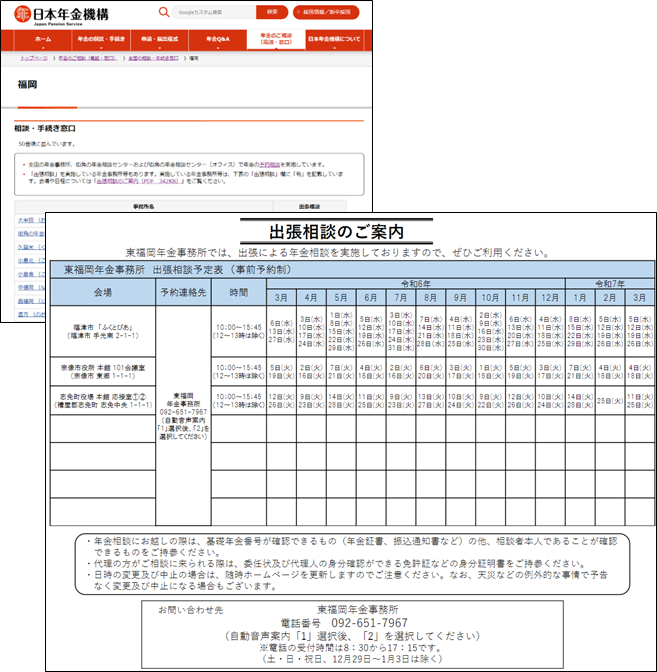

注意:年金事務所が近くにない場合は、出張相談を利用します。

年金請求書(遺族厚生年金)

留意:

年金事務所の窓口に提出する場合は、3ページ目の「亡くなった方の年金加入履歴を記載する欄」は、何も書かずに提出します。年金事務所の窓口で「亡くなった方(ここでは夫)の加入履歴」をプリントアウトしてくれますので確認して間違えないようでしたら、「被保険者記録の履歴は、これに相違ありません」というゴム印を押してくれますので、そこに署名・捺印すればOKです。

添付書類

マイナンバーカードの個人番号を記載した場合は、以下の添付書類となります。

[通帳のコピーの仕方]

「3.請求者の通帳の写し」とは、通帳の下記の箇所をコピーしたものです。

持参する書類

出張相談の利用

日本年金機構では、年金事務所が近くにない方の為に、近くの市役所や年金相談センターで出張相談を実施していますので、年金事務所の窓口ではなく、出張相談所に提出することができます。その場合は添付書類を持参すれば、遺族年金請求書の用紙ももらえて書き方も指導して頂けますので、請求がその場で完了します。利用するのがお勧めです。

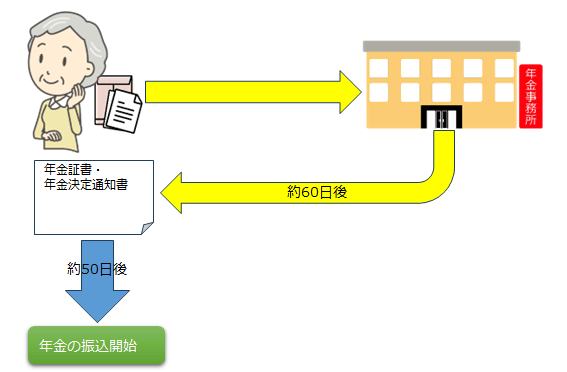

年金請求書提出後の流れ

書類の提出後、約60日程度で年金証書・年金決定通知書が日本年金機構から届き、到着後約50日程度で遺族年金を受け取ることができます。つまり手続き開始から年金を受け取るまでには、約110日程度(4か月弱)かかります。